来源:人工智能学家

2025年,量子计算站上了风口浪尖。一边是诺奖得主John Martinis在金融时报上疾呼"需要一场工业革命",另一边却是华尔街对量子计算企业的严厉质疑,指出有些公司股价飙涨2500%,市值达到380亿美元,但营收却接近于零。这个被誉为"下一代科技革命"的领域,正陷入一场前所未有的信任危机。纸面繁荣与现实困境的巨大落差如果你关注过这几年的量子计算新闻,恐怕会被两种截然不同的声音弄得云里雾里。一方面,谷歌在十月发布Willow芯片,宣称实现了比超级计算机快1.3万倍的"可验证量子优势",国内的九章三号也突破了255个光子操控的世界纪录;另一方面、IonQ等量子计算公司被做空机构直指"连1+1都不会加的无用玩具",被比作电动卡车骗局企业Nikola的翻版。

这种矛盾背后,反应的恰恰是量子计算当下最尴尬的处境:理论上天花乱坠,工程上举步维艰。Martinis在文章中一针见血地指出,Google的量子芯片从2019年的53个量子比特到2025年的105个,六年时间只翻了一倍。按这个速度,要达到通用计算所需的100万个物理量子比特,可能需要几十年甚至上百年。

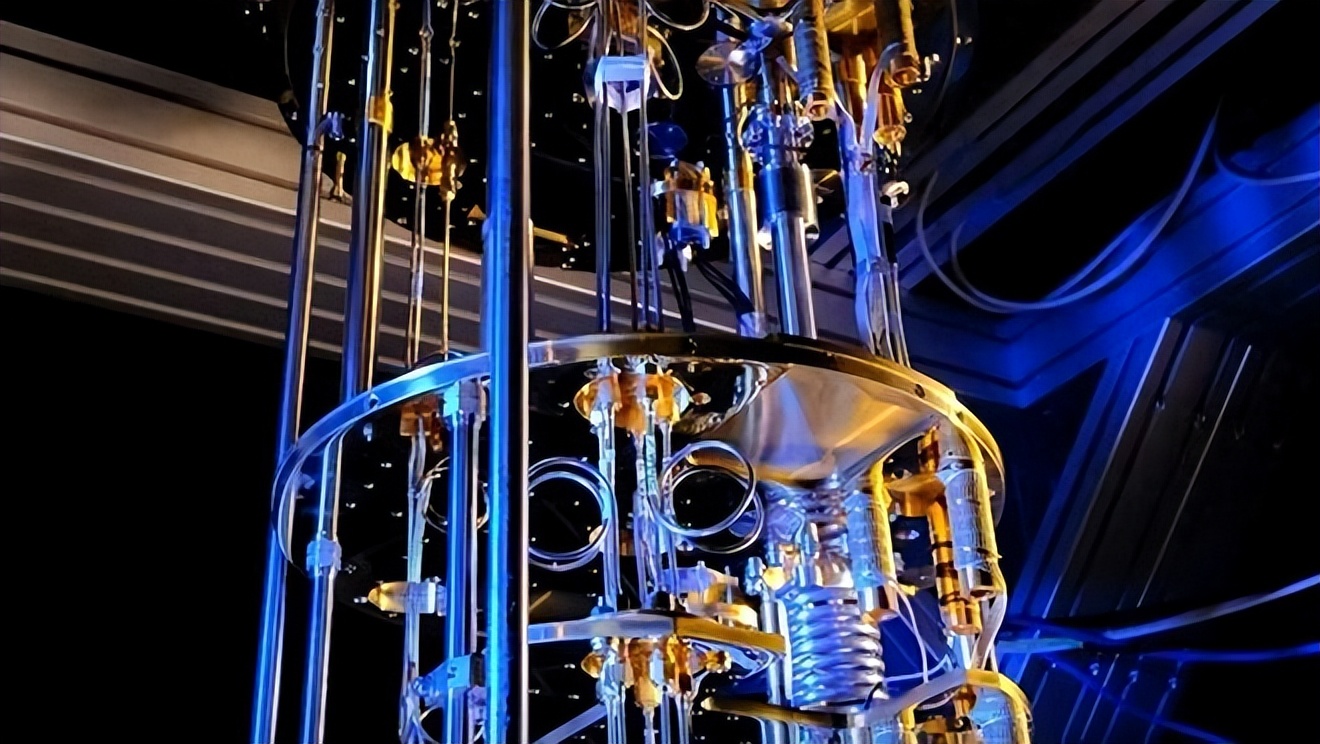

更要命的是,现在的量子系统就像一个被"意大利面条"缠绕的怪物。量子芯片本身可能只有指甲盖大小,但为了让它运行,需要在极低温环境下连接成千上万根控制线、放大器、冷却管道,整个系统复杂到令人绝望。Martinis毫不客气地说,"布线的复杂性完全压到了量子设备本身",这个根本性的工程瓶颈,不是发几篇《自然》或《科学》论文就能解决的。

投资市场的疯狂更是给这个领域蒙上了一层泡沫的阴影。2025年第一季度,量子计算领域的私募投资同比暴涨128%,一些公司市值飙升到数十亿美元,但实际收入几乎为零。有分析师直言:"这是一个建立在炒作之上的380亿美元市值。"甚至有Reddit用户嘲讽:"量子计算股票涨了2500%,但营收是零,我们集体失忆了吗?"

工业革命还是实验室游戏?那么,量子计算到底是不是一场骗局呢?答案并没有那么简单。

从技术角度来说,量子计算的物理学基础是扎实的。今年的诺贝尔物理学奖颁给了John Clarke、Michel Devoret和John Martinis三位科学家,正是表彰他们在宏观量子现像方面的突破性发现。这些发现为量子计算机的实现提供了理论支撑,绝不是空中楼阁。

问题在于,从"物理学原理可行"到"工业化大规模应用"之间,隔着一条看不见尽头的鸿沟。Martinis的核心观点就是:量子计算现在缺的不是理论,不是算法,而是一场彻底的"工业革命"。就像上世纪70年代,计算机从房间大小的主机变成桌面微芯片一样,量子计算也必须完成从实验室作坊到现代化晶园厂的跨越。

具体来说,这场工业革命需要攻克两大核心问题。第一是低温控制芯片的集成化。现在那一大堆"意大利面条"式的控制线路,必须被整合到一块集成芯片上,就像智能手机里集成了数十亿个晶体管一样。英特尔的Horse Ridge系列、IBM的低温CMOS模块,都在朝这个方向努力,但距离成熟还有很长的路。

第二是制造工艺的革命性升级。Martinis批评说,目前的超导量子比特制造还在用"60年前的剥离工艺",这种工艺"既不干净,也无法扩展"。IBM最近宣布在300毫米晶园上制造量子處理器,就是想借鉴传统半导体行业的成熟工艺。但量子芯片对洁净度和精度的要求,比传统芯片高出好几个数量级,这不是简单的技术迁移,而是需要全新的工艺开发。

冷静看待:时间表才是关键说到底,量子计算既不是"骗局",也不会是"明天就改变世界"的魔法。它更像是一场马拉松,而我们现在可能才跑了十公里。

乐观派认为,2025年到2030年是量子计算商业化落地的"黄金窗口期",产业规模可能在五年内迈入千亿美元大门。谷歌、IBM、微软等科技巨头都在加大投入,中国的"十四五"规划也将量子科技列为核心战略。一些专用量子计算机已经在金融风险分析、药物分子模拟等特定领域展现出潜力。

但谨慎派的声音同样值得倾听。英伟达CEO黄仁勋曾表示,"实用的量子计算机至少还需要20年",这番话一度引发量子计算公司股价暴跌。一些物理学家也警告,量子计算可能永远无法在通用领域超越经典计算机,只能在某些非常狭窄的问题上占优。

Martinis的呼吁,实际上是在给整个行业敲警钟:如果继续沉迷于"追逐下一个高影响力论文"、"激进营销"和"概念炒作",而不把资源投入到"艰巨但坦率地说不那么光彩的深层工业工程工作"中,量子计算的潜力就会"永远被困在导线丛林之中"。

对于普通投资者和公众来说,保持理性尤为重要。量子计算的前景是光明的,但道路是曲折的,甚至可能是漫长到超出预期的。那些市值飙升但毫无营收的公司,更多是在贩卖未来的预期,而不是现在的价值。

正如Martinis在文章结尾所说:"我们已经拥有了大部分物理学基础,现在我们需要的是工程师和技术人员。"量子计算的突破口,不在《自然》杂志的论文页码上,而在干净的晶圆厂车间里,在精密的低温控制芯片中,在成千上万名工程师日复一日的打磨中。

这场量子革命,还需要时间,也需要耐心。